Dal 1° giugno 2025, il mondo del giornalismo italiano ha assistito a una svolta epocale: è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico delle Giornaliste e dei Giornalisti, approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta dell’11 dicembre 2024. Un documento che non si limita a sostituire il precedente “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” del 2016 (aggiornato nel 2021), ma che si propone come compendio etico, normativo e culturale di un mestiere sempre più esposto alle trasformazioni tecnologiche e sociali.

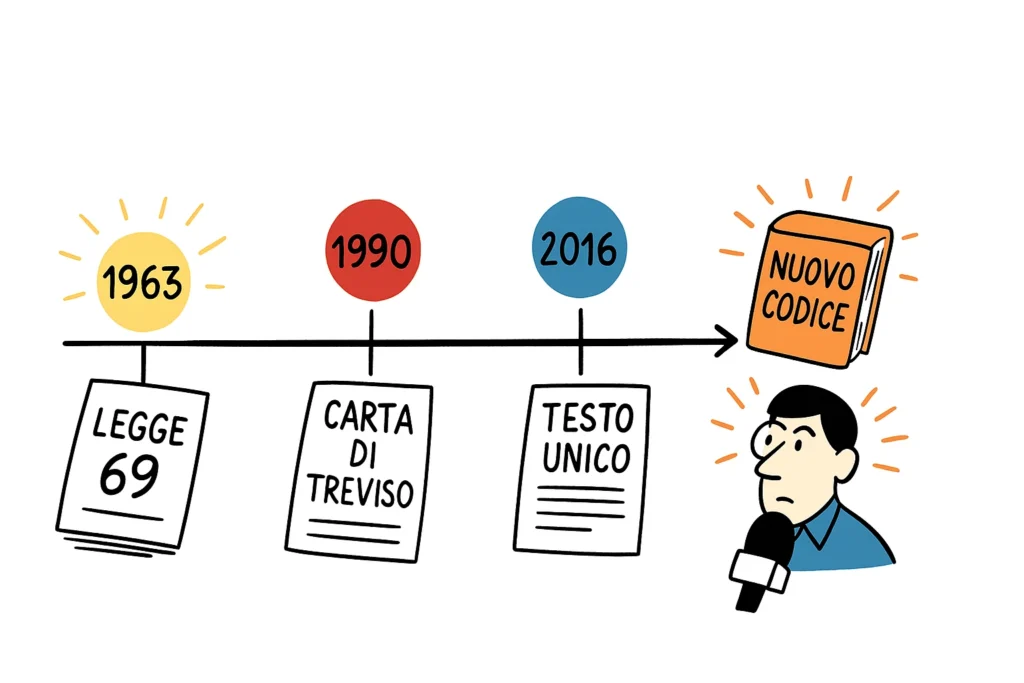

Il nuovo Codice non nasce dal nulla: è frutto di un lungo processo di consultazione e sintesi, che ha coinvolto enti, sindacati e associazioni firmatarie delle principali carte deontologiche italiane. Queste ultime, pur non venendo abrogate, sono state storicamente integrate in un unico corpus, agile nella forma ma solido nei contenuti.

Un documento nuovo, ma con radici profonde

Il Codice del 2025 si presenta come un testo sistemico, articolato in otto titoli e quaranta articoli, in cui trovano posto i principi fondamentali dell’etica giornalistica: libertà, responsabilità, verità, dignità della persona. A differenza del passato, dove il giornalista doveva orientarsi tra norme sparse e documenti separati, oggi può fare riferimento a un testo unico coerente, strutturato e consultabile con immediatezza.

Non si tratta soltanto di una semplificazione formale. Questo nuovo impianto normativo mira a rendere la deontologia una pratica quotidiana, integrata nel lavoro giornalistico in ogni sua declinazione: dalla raccolta delle fonti alla pubblicazione dei contenuti, dalla relazione con il pubblico alla tutela dei soggetti più fragili.

Un nuovo approccio alla libertà d’informazione

Già nei primi articoli si avverte il peso concettuale e civile della riforma. Il Codice ribadisce che l’attività giornalistica è garantita dalla Costituzione italiana, ma richiama al contempo il dovere inderogabile del giornalista di attenersi alla verità sostanziale dei fatti. Non si tratta solo di riportare notizie accurate, ma di esercitare una funzione democratica nel rispetto della buona fede, della lealtà professionale e della fiducia dei lettori.

L’informazione, per essere tale, deve essere anche essenziale, cioè non dispersiva, non compiaciuta, non deformante. L’essenzialità viene definita come la capacità di distinguere ciò che ha reale valore pubblico da ciò che è semplicemente utile a solleticare la curiosità. Una regola tanto semplice quanto rivoluzionaria nell’epoca dell’infodemia.

Autonomia professionale e trasparenza come fondamento

Tra gli aspetti più significativi del nuovo Codice emerge la riaffermazione del principio di autonomia e indipendenza. Il giornalista, si legge, deve rifiutare ogni tipo di favore, compenso o pressione che possa inquinare la genuinità del suo operato. Questo principio viene esteso anche al campo dell’affiliazione: non si può essere membri di associazioni segrete o organizzazioni contrarie ai principi democratici.

Un passaggio decisivo riguarda inoltre la trasparenza delle fonti. Il giornalista ha l’obbligo di verificarne l’attendibilità, e, salvo richiesta contraria, deve sempre citarle. La fiducia tra stampa e pubblico passa anche attraverso la possibilità di rintracciare l’origine delle notizie, in un tempo in cui la disinformazione tende a camuffarsi sotto l’apparenza di verità.

La svolta tecnologica: l’Intelligenza Artificiale sotto la lente etica

Un’importante innovazione è rappresentata dall’articolo 19, che disciplina l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel giornalismo. Per la prima volta in Italia, e tra i primi ordinamenti europei, l’Ordine dei Giornalisti prende posizione ufficiale su una tecnologia destinata a ridefinire la filiera dell’informazione.

Il Codice stabilisce che l’IA non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica. Ogni contenuto generato o modificato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale deve essere dichiarato con chiarezza, specificando la natura dell’intervento. Ma soprattutto, il giornalista è tenuto a verificarne l’accuratezza, l’affidabilità e la compatibilità con i principi della professione. Nessun errore può essere giustificato con la natura automatica dello strumento: l’uso dell’IA non esonera dalla responsabilità deontologica.

In un’epoca di deepfake, chatbot e contenuti manipolati, questa norma rappresenta un argine fondamentale alla delegittimazione dell’informazione e un invito alla vigilanza permanente.

L’informazione è un diritto, non uno spettacolo

Una delle sezioni più sensibili e raffinate del nuovo Codice è quella dedicata ai doveri nei confronti delle persone. Il giornalista, oggi più che mai, è chiamato a essere custode della dignità altrui, soprattutto quando racconta vicende dolorose, complesse o a rischio di strumentalizzazione.

I soggetti protetti sono numerosi: minorenni, persone con disabilità, migranti, vittime di violenze, persone coinvolte in atti di autolesionismo o suicidio, detenuti. Per ciascuna di queste categorie il Codice stabilisce con dovizia di particolari i limiti, le cautele, le modalità di esposizione pubblica.

Non si può pubblicare un volto o un nome solo perché è disponibile. Non si può identificare chi ha subito un abuso solo perché ciò “fa notizia”. Non si possono usare termini ambigui, immagini scioccanti o titoli sensazionalistici che amplificano il dolore o suscitano imitazione. L’informazione deve essere fondata, non morbosa; pertinente, non invadente.

Etica del lavoro e giustizia redazionale

Il Titolo V del Codice affronta un tema cruciale: la qualità del lavoro giornalistico, intesa non solo come competenza tecnica, ma come giustizia professionale. La formazione continua, imposta dal regolamento sulla FPC (Formazione Professionale Continua), viene riconfermata come obbligo inderogabile.

Chi non si aggiorna viola il codice, e rischia sanzioni. Ma l’Ordine richiama anche i direttori e le gerarchie redazionali a una funzione pedagogica: è loro compito riconoscere le competenze, evitare abusi, garantire compensi adeguati, rispettare le ferie, tutelare il diritto di firma.

L’equo compenso non è solo un principio economico, ma un caposaldo deontologico. Nessuna prestazione può essere considerata gratuita, nemmeno se non pubblicata. E chi si avvale di collaboratori pensionati non può reintegrarli nel ciclo produttivo alle stesse condizioni di prima, pena una violazione del principio di equità generazionale.

Il peso delle parole nell’economia dell’informazione

L’informazione finanziaria e quella ambientale-scientifica ricevono grande attenzione. I giornalisti sono chiamati a usare un linguaggio tecnico preciso, evitando interpretazioni faziose o interessate. Chi redige analisi finanziarie deve esplicitare eventuali conflitti d’interesse, identificare le fonti, distinguere tra fatti, opinioni, stime.

La parola scritta, soprattutto in ambito economico, può condizionare mercati e investimenti. Per questo motivo, il nuovo Codice è inflessibile: ogni tentativo di orientare il lettore per vantaggi personali costituisce un abuso grave.

Le sanzioni: un sistema proporzionato ma severo

Il Titolo VII mantiene la storica classificazione delle sanzioni disciplinari prevista dalla legge istitutiva dell’Ordine (n. 69/1963). Tuttavia, introduce un’importante innovazione: la reiterazione di una violazione comporta un’aggravante automatica. Chi già ammonito o censurato per un comportamento scorretto e recidiva entro cinque anni, sarà punito con la sanzione immediatamente più grave.

Le sanzioni, in ordine crescente, restano:

- l’avvertimento;

- la censura;

- la sospensione (da due mesi a un anno);

- la radiazione.

Il Codice prevede anche l’impossibilità di trasferirsi a un altro Ordine regionale se è già in corso un procedimento disciplinare: una misura volta a impedire aggiramenti formali e a garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio.

Un ponte con la tradizione: continuità e superamento

Per comprendere appieno la portata di questo cambiamento è utile collocarlo nel solco della storia del giornalismo italiano. Dagli albori ottocenteschi fino all’avvento del digitale, passando per le battaglie per la libertà di stampa e l’affermazione dell’autonomia professionale, ogni passaggio ha lasciato sedimentazioni importanti.

Il Codice 2025 si presenta dunque come un punto di arrivo e, al tempo stesso, come un nuovo inizio. Rilegge la tradizione, la razionalizza, la integra e la proietta verso un futuro incerto ma ricco di potenzialità. In questo senso, si inserisce pienamente nella riflessione proposta anche nella guida su come diventare giornalista nell’era della comunicazione, dove si sottolinea l’urgenza di formare professionisti consapevoli, preparati e adattabili.

Per chi si sta affacciando alla professione, è fondamentale partire da una solida conoscenza delle regole. La guida su come diventare pubblicista in Italia resta un punto di riferimento imprescindibile, ora da aggiornare alla luce di queste nuove norme.

Etica come architrave della professione

Il nuovo Codice Deontologico rappresenta molto più di una riforma normativa. È un manifesto etico, un invito alla riflessione, una chiamata alla responsabilità. In un mondo in cui la credibilità dei media è costantemente messa in discussione, la deontologia non può essere percepita come un fardello, bensì come l’unico vero strumento per rafforzare il patto di fiducia con il lettore.

La professione giornalistica, oggi più che mai, ha bisogno di regole chiare, condivise e rispettate. Questo Codice, nella sua sintesi rigorosa e nella sua apertura all’innovazione, segna l’inizio di una nuova stagione per l’informazione italiana: più consapevole, più inclusiva, più umana.

E soprattutto, più necessaria che mai.